こんばんは!

おうちごはんアドバイザーのまみげです。

少し前の記事で琥珀糖の記事を書きました。

https://note.com/mamige/n/ne44684f7f13c

今回はあの記事の続きです。

ちょっと長めなので、お時間ある時や暇つぶしにでも読んでいただけたらと思います。

琥珀糖については上の過去記事にて触れているので、一部抜粋しますね。

琥珀糖は基本的には寒天、砂糖、水の3種類の材料で作る事ができ、宝石のような美しさと周りのシャリシャリ感、中の柔らかい寒天の感触が楽しい不思議なお菓子です。

数年前からじわじわと流行り始め、今では色んな琥珀糖がそこかしこで見られるようになりましたが、琥珀糖自体は現代に新しく作られたお菓子ではありません。

琥珀糖は江戸時代から作られ始めた和菓子です。由来については長くなるのでここでは割愛しますが、江戸時代から砂糖の結晶化を利用してお菓子が作られていた事がとても興味深いです。

由来について、こちらで補足しますと、琥珀糖の発祥は江戸時代、一説には寒天の発明者である美濃屋太郎左衛門が作ったとされ、当時は金玉羹(きんぎょくかん)とも呼ばれていたそう。

琥珀糖は、その呼び名が沢山あり、琥珀、金玉糖、錦玉羹等様々。

因みに現代においての錦玉羹というと、寒天液を型に流し込んで冷やし固めたゼリー状の、見た目も涼やかな和菓子が一般的かと思います。

前回は、ざっくりとした製造工程を記したので、今回はレシピと3パターンで乾かしてみた結果、その後についてまとめたいと思います。

琥珀糖

砂糖 300g

水 200g

粉寒天 4gお好みで食紅、かき氷シロップ、香料等

※型を水で濡らしておく。

①砂糖と粉寒天を小鍋に入れ混ぜ、水を加えてよく混ぜる。

②火にかけ砂糖が溶けて完全に沸騰するまで混ぜ、アクを取り1〜2分沸騰させたまま煮詰める。

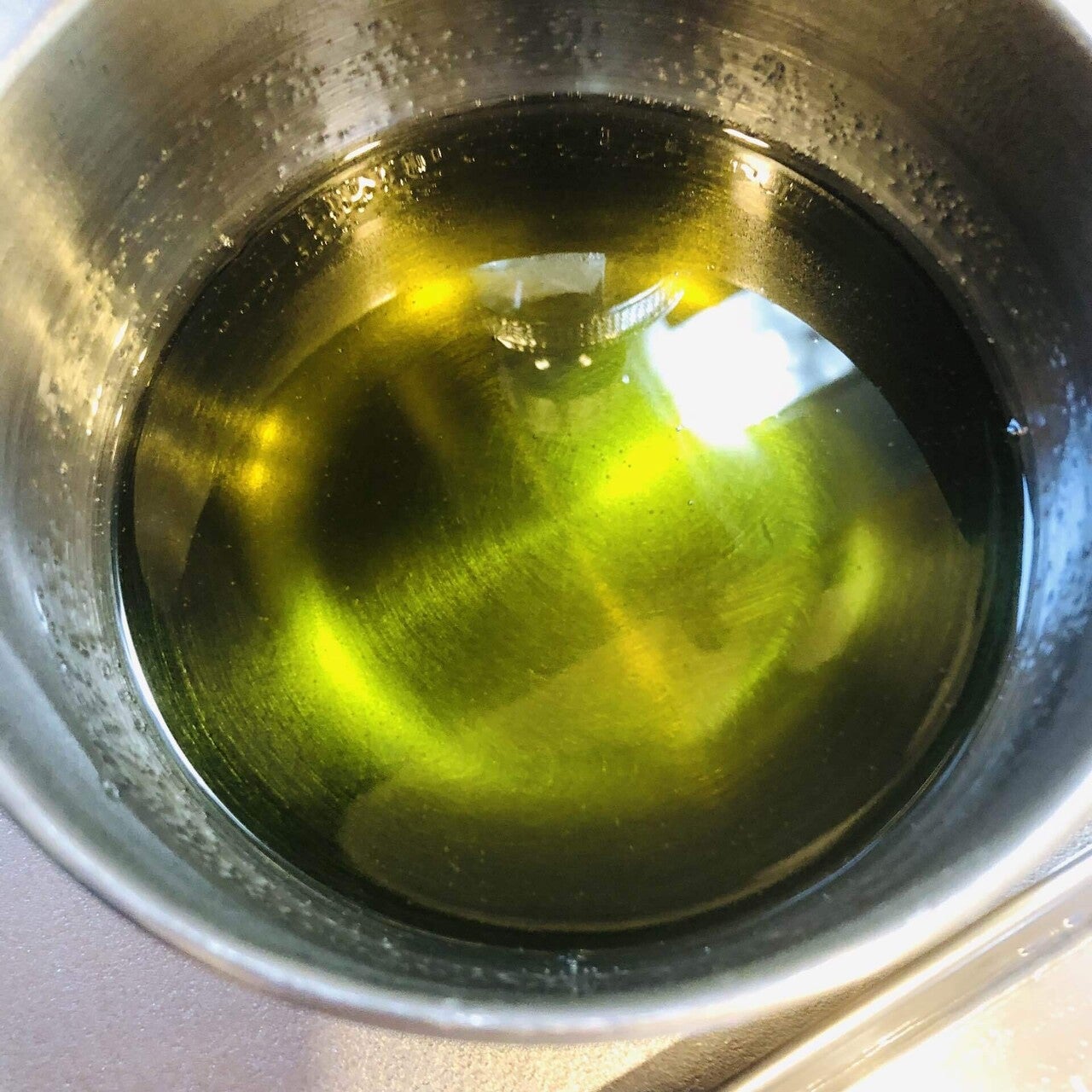

プレーンな状態が琥珀色の琥珀糖

③②を型に流し入れ、固める。

フレーバーをつけたい場合はここで加えてから型に入れる。

ベースが茶色なので混ざって苔むしグリーンに

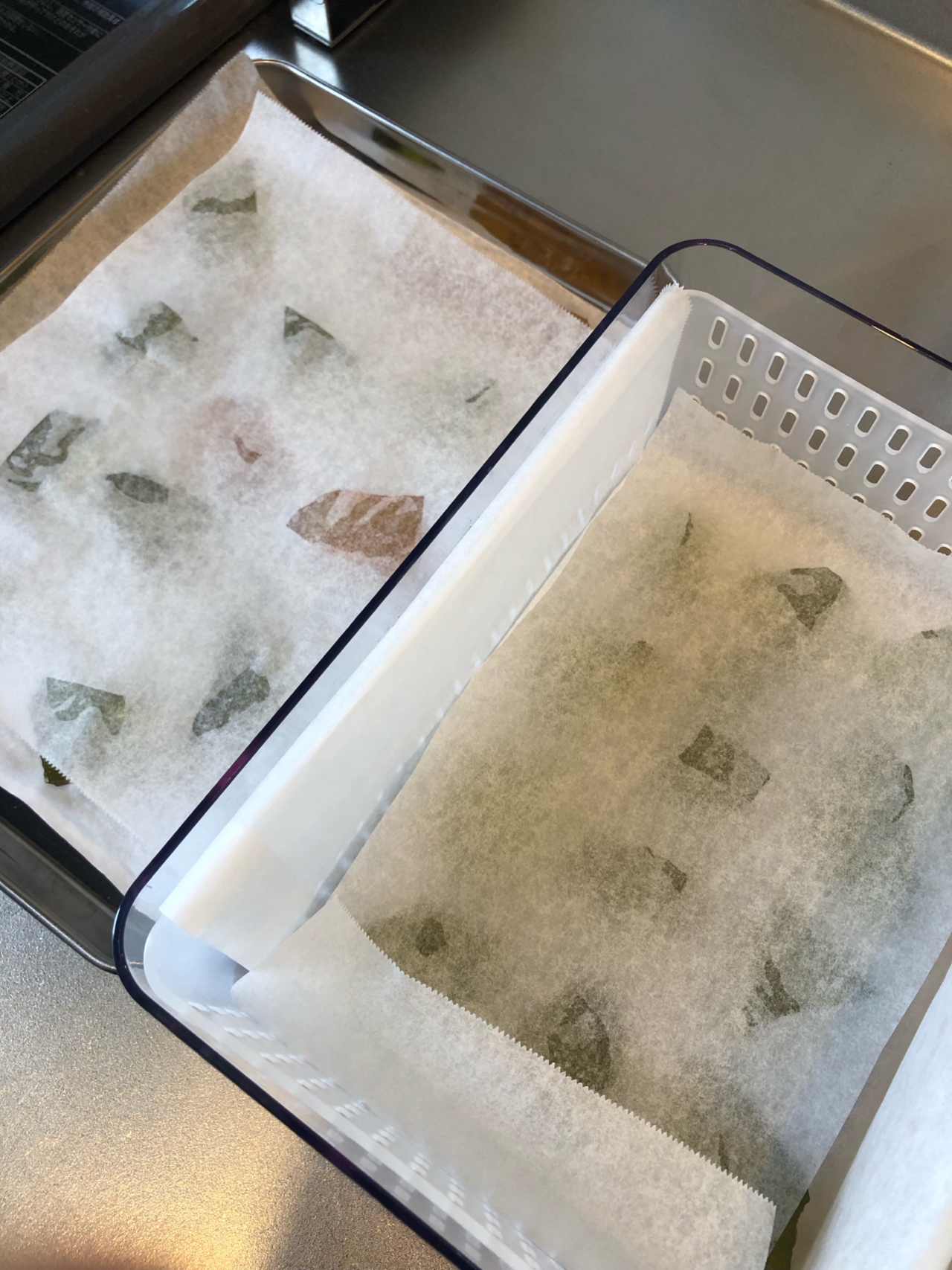

④固まったら適当なサイズにカットし、クッキングシートに間隔を開けて並べ、数日間乾燥させる。

表面が固くなっていればOK。

さて、この乾燥なんですが、かなり蒸し暑い日が続いていて室内で乾燥させるのは傷んだりしないかな?と少し不安だった事もあり、

①冷蔵庫でラップ無しで乾燥

②常温で、上にもクッキングシートを被せて乾燥

③サラダ用のザル付きタッパーに入れ、少し蓋をずらして乾燥

この3パターンで試して見る事にしました!

1日目(作った当日)

キラキラ透明感があって美しい!

万が一カビとか生えたら悲しいし、

一つは保険的な感じで冷蔵庫に入れてみた。

今更ながら、終わってから気づいたのだけど、緑と茶色、それぞれ半々にして乾燥させれば良かったなぁ。

2日目

ほぼ変化無しですが、②の常温クッキングシート被せ組(以降②)はうっすら表面に膜を感じる状態に。

3日目

②は触ってもベトつきが無くなって来ました。

①、③は一切変わらず。

ズーーーム

琥珀糖のシャリシャリが出来てます🙌

試しに味見してみたら、薄氷を張ったかのような微かーーなシャリ感ですごく繊細な食感✨

なんて言うか、ものすごく上品な半生菓子の印象。

常温だし蓋してるから傷まないか心配。

4日目

①、③はまだ変化無し。

②は琥珀糖としてほぼ仕上がった感。

どうしてもシワがついちゃったけど

②はひとまず完成!

5日目

流石に埒があかないので、①、③とも②の乾燥法に切り替え。

いくら糖度が高くてもちょっと心配だなぁ…

6日目

ようやく①の冷蔵庫組の糖化が始まった!

③のタッパー&ザル組はまだまだベタベタだけど、ごく僅かに乾燥し始めたっぽい?

傷まないか心配したけど

あの大量のお砂糖のおかげで全く傷まず。

ここまで来て、緑と茶色の乾燥に差があるのに気がつく私!

緑の方が明らかに乾燥が遅い。

そうなんですよ、緑は色と香りに青いかき氷シロップのソーダ味を使ったので、茶色い方より水分量が多くて。

しかも緑は子ども担当で、かき氷シロップだと香りが乏しいからとソーダっぽい香りになるまでに結構シロップの追加をしていたので、通常より水分量が多かったのですよね。

そりゃあ乾きが遅くなる訳だよね!

埃から守りたいと過保護にザルつきタッパーに入れたのはより乾燥を遅める結果となったのね。

7日目

①は一度糖化が始まったら凄く早くてほとんど完成。

③がまだまだなので引き続き乾燥を続けるけど、これで一旦観察は終了。

そんな訳で仕上がりが七夕当日に間に合って、無事琥珀糖は七夕スイーツとしていただく事ができた訳です。

食後に1〜2個つまむ感じが丁度良い♪

さてさて、その後、琥珀糖は美味しく食べ切れたか?と言うと…。

実はそのままでは食べきれませんでした🤣

出来上がり後も1日1個ずつ位はつまんではいたのだけど、まあまあな量が出来ていたので、なかなか減らず。

これね、手作りで無添加だからなのか、保存に乾燥剤を入れて密閉していたからなのか、仕上がり後からもどんどん糖化して中まで結晶化が進み、1週間後には中のゼリー感はほぼ皆無な状態になってしまって。

子どもと食べながら、

これはもはや琥珀糖では無いね…。

これは…糖だね!!

そう、最早ただの砂糖の塊と化してしまった訳で🤦♀️

写真は撮り忘れたのでご覧いただけないのだけど、じゃりじゃりした食感は健在だったので、食べた感じは巨大な金平糖が1番近い印象かも。

ちょっとこのままでは食べにくいねぇ。

って言うか、こんなにガッツリ砂糖の塊を食べていたのかと思うとビビるし怯んじゃう。

これは何とか出来ないものか…。

さてさて、ここで話を琥珀糖の起源に戻します。

琥珀糖は、別名錦玉羹とも言われ、その錦玉羹というのは、現代においては琥珀糖が乾燥する前の状態のゼリー状の状態を指す(厳密にはそれぞれの水分量が違うのですが)と前述しました。

という事は?

このゴリゴリになった「糖」に水を加えて煮溶かしたら錦玉にリメイクできるのでは⁇

そもそも寒天は天草を煮て乾燥させたものだもの。

乾燥しきった琥珀糖でもいけるんじゃない?

という事で早速チャレンジ。

急な思いつきで始めたので、中に入れる具材は自宅にある材料で賄う事にしまして、甘納豆の代わりにレーズン、羊羹の代わりに丁度封を開けたばかりだったチョコさんからのお土産の湘南ゴールドグミを入れて見る事に🍊

この色合いと柑橘の香りは

錦玉にしても合いそうな気がして。

爽やかな香りで美味しくて、パクパク食べちゃってたので無くなる前に使えて良かった!

残った琥珀糖は8粒位だったかな?

水200cc位を加えてゆっくり煮溶かしたら綺麗に溶けました!

これを軽く煮詰めて、錦玉を作る要領で、何回かに分けて流して冷やし固めます。

左は生クリームほんの少し足してみた。

レーズンとグミ入りだから洋風な感じも良さそうかと思って。

生クリームの方は雑に液を流し入れてしまってちょっと下と混ざってしまったけど、おうちおやつだからまぁヨシ。

早速その日の晩御飯の後デザートでいただきました♪

でも混ざったクリーム部分が雲みたいに

見えてこれもアリなのでは?と思ったり。

レーズンを好まない子ども用でグミのみ🍊

(和菓子を作ったんだよ)

お味は、もともとの香りはすっかりなくなってしまい、ただの錦玉になっていたけどひんやり冷たくサッパリとした甘さで美味しい!

中のレーズンとグミも良い味と香りのアクセントになってました。

これはもう一回、今度は錦玉羹として作ってみたいぞ。

因みに、錦玉羹として作る場合の配合はこちら。

本当は羊羹も最下部に流すのだけど、簡単に錦玉羹の液のみ記しますね。

砂糖 300g

水 400g

水飴 50g

寒天 7.5g

終わりに

琥珀糖と錦玉羹が同一の物だという事は、今回、琥珀糖の記事にするにあたり調べていて初めて知りました。

どちらも馴染みのあるお菓子だったし原材料についてもわかっていた筈なのに、この二つが結び付かなかったのが盲点というか、新たな気付きが得られてとても興味深かったです。

子どもも琥珀糖完成まで記録していて、自主学習ノートにまとめたようですが、その後は私のみ経過観察とリメイクをしたので、私は私で自由研究としてまとめてみました。

画像を記録する息子氏。

和菓子は洋菓子と比べると使われる材料も少なくシンプルなイメージですが、使う材料が少ないからこそ工程に工夫を凝らし、食材から様々な魅力を引き出す技術が素晴らしい。

ほんの暇つぶしのつもりで始めたサイエンススイーツ作りが、和菓子の世界の奥深さを垣間見るきっかけとなり、新たな学びの機会となるなんて何事も突き詰めると面白いな。と思える出来事なのでした。

みなさんもこの夏の自由研究にいかがでしょうか?

ではでは、お読みいただきありがとうございました〜!

コメント